Mary McCarthy y Hannah Arendt se conocieron en Manhattan, en el Murray Hill Bar. En 1944, aquel enclave neoyorquino acogía a gran parte de la sociedad intelectual del momento. Por allá desfilaban figuras del mundo del cine, de las artes y, claro, de la literatura. Además de personajes variopintos, ávidos de notoriedad. Hoy sería el place to be más instagrameable y codiciado por los amantes del postureo y las redes sociales. Pero en ese tiempo convulso, las inquietudes culturales apuntaban hacia otros derroteros.

Mary McCarthy, de Seattle y origen irlandés, había escapado de la estricta (por ser suave) educación ultracatólica de su tío tras quedar huérfana a los seis años. Por suerte, sus abuelos maternos la recibieron con los brazos abiertos. Ella, Augusta Morganstern era judía; él, Harold Preston, protestante. Severos, aunque no tanto, le proporcionaron una educación escolar selecta y la oportunidad de asistir al prestigioso Vassar College de Nueva York. Circunstancias que la joven McCarthy exprimió a tope.

Hannah Arendt, de Linden-Limmer (Hannover), fue privada de su nacionalidad alemana por el régimen de Hitler en 1937. Su origen judío comenzó a causarle problemas unos años antes. Pese a ello ya había logrado graduarse en la universidad de Marburgo, donde conoció a Heidegger, y doctorarse en la Heidelberg bajo la supervisión de Karl Jaspers.

En el 44, Arendt ya había publicado artículos y ensayos en el Menorah Journal y en el Contemporary Jewish Record, y se asomaba al espacio intelectual neoyorquino a través de Partisan Review (donde McCarthy participaba con asiduidad) y The Nation. Ese círculo tan elitista y exclusivo ya lo tenía trillado McCarthy desde sus tiempos de Vassar. Que se conocieran igual fue cosa del destino ese; que congeniaran al instante tuvo que ver con sus inquietudes, su inteligencia, su capacidad de crítica, su sentido del humor, su vitalidad… Cualidades que ambas poseían a raudales. A partir de aquel encuentro, su amistad sólo tuvo una opción: crecer.

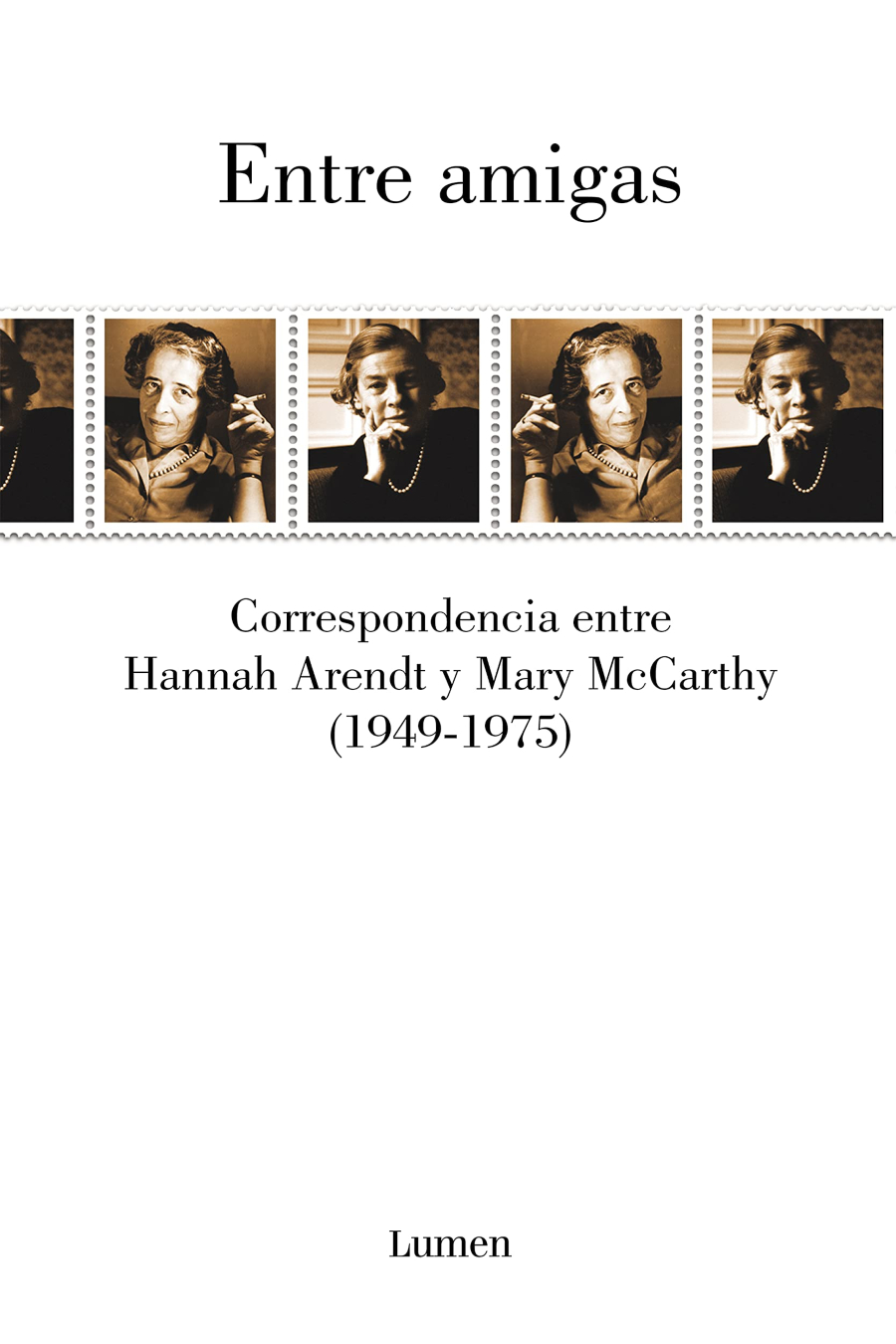

Que sus respectivas vidas les llevaran por caminos diferentes, alejados en el espacio, contribuyó al inicio (y desarrollo) de un exquisito intercambio epistolar que la editorial Lumen recupera bajo el título Entre amigas. Traducidas por Ana Becciu, las cartas abarcan un periodo temporal de más de dos décadas, entre 1949-1975, año en el que Arendt murió. ¿Qué se contaban las dos amigas en aquellos escritos personales? Pues de todo, pero fundamentalmente narraban sus respectivas experiencias e impresiones acerca de los diferentes enfoques culturales, sociales y políticos europeos y estadounidenses.

Como adelanta la editorial, se trata de “un diálogo inteligentísimo, edificante, ameno e iluminador sobre la historia y la cultura de Europa y Estados Unidos desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta las secuelas de los movimientos del 68”. Hablan de política, narran sus respectivos mundos con una escritura bella y precisa (Arendt), ágil y corrosiva (McCarthy).

Y hablan, claro, de trabajo (del suyo propio) y de ideales; de tradiciones y filosofía; de religión… Discuten, se critican, se admiran, se leen, se echan de menos. Se cuentan sus problemas, sus altibajos, sus alegrías, sus relaciones personales. En fin, lo habitual entre dos amigas, pero con el ingenio, la espontaneidad y la fluidez que ambas empleaban en el oficio literario que ocupaba su existencia.