Anne Hébert (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 1916) es la quinta hija de Maurice Lang-Hébert, —crítico literario miembro de la Royal Society de Canadá— y Marguerite-Marie Taché, descendiente de la nobleza canadiense. La futura escritora crece en un entorno católico, progresista y francófono, culto e inclinado a apoyar las inquietudes literarias de la pequeña Anne. Su infancia y adolescencia transcurre serena entre Quebec, en invierno, y Sainte-Catherine, en verano. Esos recuerdos vinculados a los paisajes marinos, los bosques y la campiña canadiense van a impregnar su obra de su principio a fin.

Sin embargo, ciertas brumas oscurecen la aparente placidez de la noble familia Hébert: un padre constantemente enfermo, una madre depresiva y sobreprotectora. “La propia Anne Hébert sufrió varias dolencias que la aislaron en su infancia. Cultivó fobias a la comida y ‘la chica flaca con los huesos bonitos’ del poema es ella”, señala Marie-Andrée Lamontagne. Ella, autora de la reciente biografía dedicada a la escritora canadiense —Anne Hébert, vivre pour écrire—, refiere que tales afecciones “le arrebataron cuatro o cinco años de su juventud. A los 20 años, eso cuenta. Cuenta doble, tal vez. El capullo familiar se convirtió después en una prisión”.

Es en esta época juvenil cuando comienza a escribir sus primeros poemas, aunque su interés por la escritura nació varios años antes. Encontró la poesía sin darse cuenta, alentada sobre todo por los paisajes estivales de su adolescencia. Debuta en 1942 con Les Songes en équilibre, una pequeña recopilación de 44 poemas cuyo inicio deja claro la procedencia de su inspiración: una joven confinada en la cama de su habitación cerrada describe su impotencia ante la enfermedad que le priva del placer de un soleado día de junio.

A partir de entonces, Anne Hébert va desarrollando una prosa en la que se entrelaza la poesía como una madeja imposible de deshilvanar. Esa escritura sublime, amable, en apariencia inofensiva, plena de metáforas, nos sumerge sin embargo en las tinieblas de la memoria y la identidad. En sus páginas late la violencia, muchas veces desbocada, la perversidad y la provocación. Pero no hay nada gore en ella. Al contrario, la elegancia y pulcritud con la que nos introduce en los entornos asfixiantes que dominan gran parte de su narrativa muestran su dominio del lenguaje, su capacidad de expresar las emociones más abyectas, la inocencia a punto de desvanecerse, la prisión de la culpa y la hipocresía.

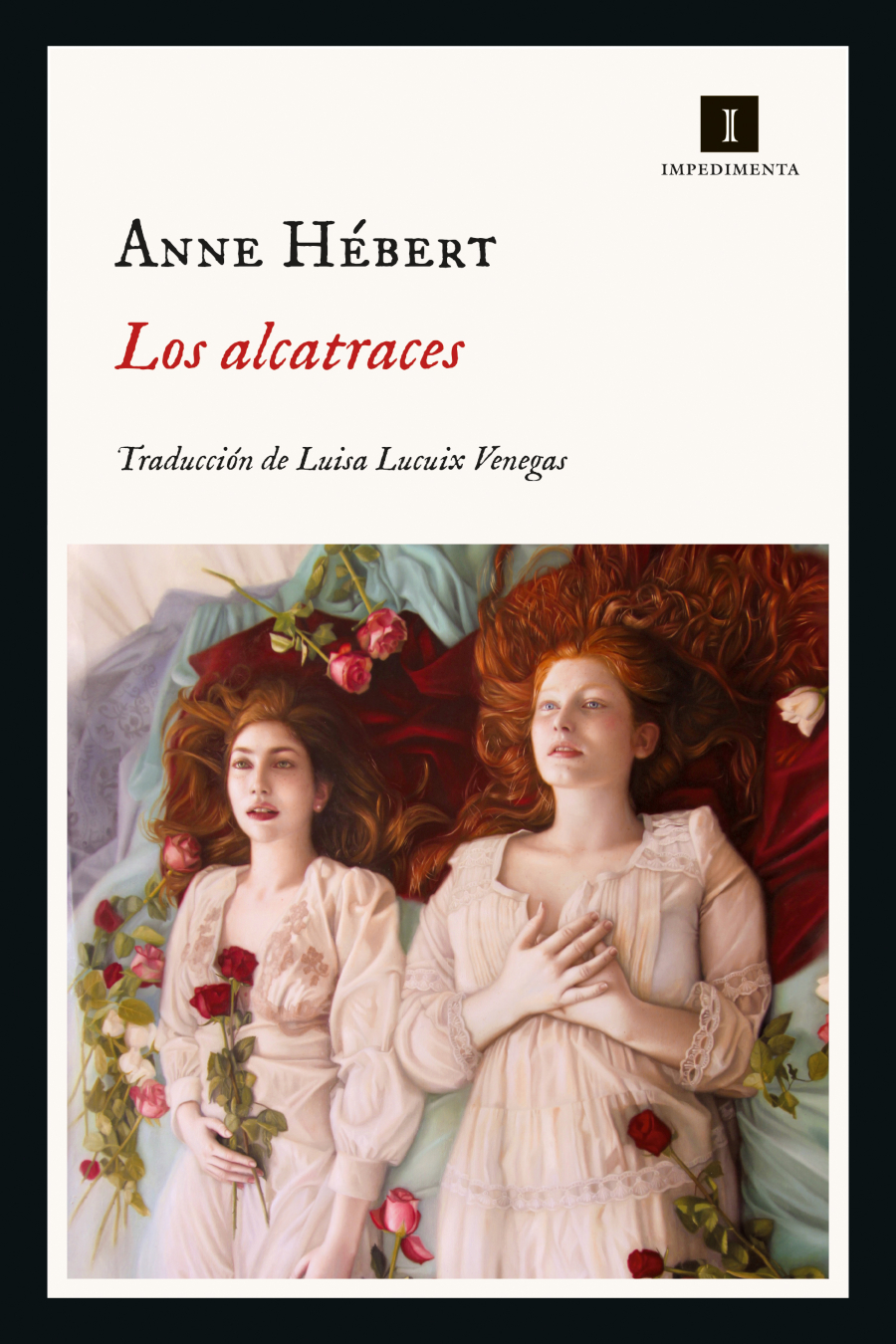

La editorial Impedimenta recupera una de las novelas cumbre de la autora canadiense por primera vez en español. Los alcatraces, traducida del francés por Luisa Lucuix Venegas, juega una vez más con los contrastes y la ambigüedad. Los personajes de la obra —cuyo título en francés (Les fous de Bassan) ya es de por sí una especie de trampantojo que alude a las aves marinas y también a la demencia— son igualmente unos seres duales que se debaten contra sí mismos, contra el entorno, contra el otro en el que se reflejan.

La noche del 31 de agosto de 1936, las primas Nora y Olivia Atkins, de 15 y 17 años respectivamente, desaparecen sin dejar rastro. Un mes después, el mar devuelve a la orilla sus cuerpos deshechos. Esto sucede en el pueblo de Griffin Creek, una pequeña comunidad anglófona canadiense donde la perversidad flota en cada recoveco, donde la maldad viene y va al son de las olas y el chirrido despiadado del viento. Cinco décadas después, el inquietante silencio instalado en torno al suceso se desvanece en una carta escrita a modo de confesión. Esta es, a grandes rasgos, la historia que Hébert narra en Los alcatraces.

Parece simple, sí. Sin embargo, la escritura apocalíptica de la autora se despliega aquí en todo su esplendor. Sus temas recurrentes —la redención, la inocencia perdida, el mar, la muerte, el descenso a los abismos de la memoria— campan a sus anchas entre la bruma y la humedad, los paisajes en fuga (como sus gentes) que conforman la asfixiante atmósfera de Griffin Creek. Y la violencia. La violencia es brutal. Se mastica en cada palabra de Stevens —el primo perverso que las dos niñas Atkins aborrecen y desean al tiempo y de manera fatal—, en “sus ojos desprovistos de mirada”, en su carácter despojado de empatía. Si Stevens entraña el sedimento del mal, su hermano Percival (el idiota) batalla a grito pelado contra su demencia. Percy es la voz discordante, la quinta, el número impar del relato, la alegoría de la incoherencia que sobrevuela ese poblado protestante condenado al autoexilio y la extinción.

Y el reverendo Nicolas Jones —el tío de todos ellos quien, como el espejo de Stevens que cierra la novela con su carta en 1982, la abre ese mismo año también a modo de confesión— nos conduce hacia su culpa a través de un recorrido subterráneo para nada inocente. Un paseo por el infierno que desvela las similitudes entre los dos hombres: la crueldad, el deseo de dominar, de someter a todos, especialmente a las mujeres.

Premio Femina 1982, la novela rastrea los efectos de un desastre fatal, marcado por el crimen y la barbarie. Una invitación al complejo y poético universo de Anne Hébert.

+

Los alcatraces. Anne Hébert. Traducido por: Luisa Lucuix Venegas

Impedimenta